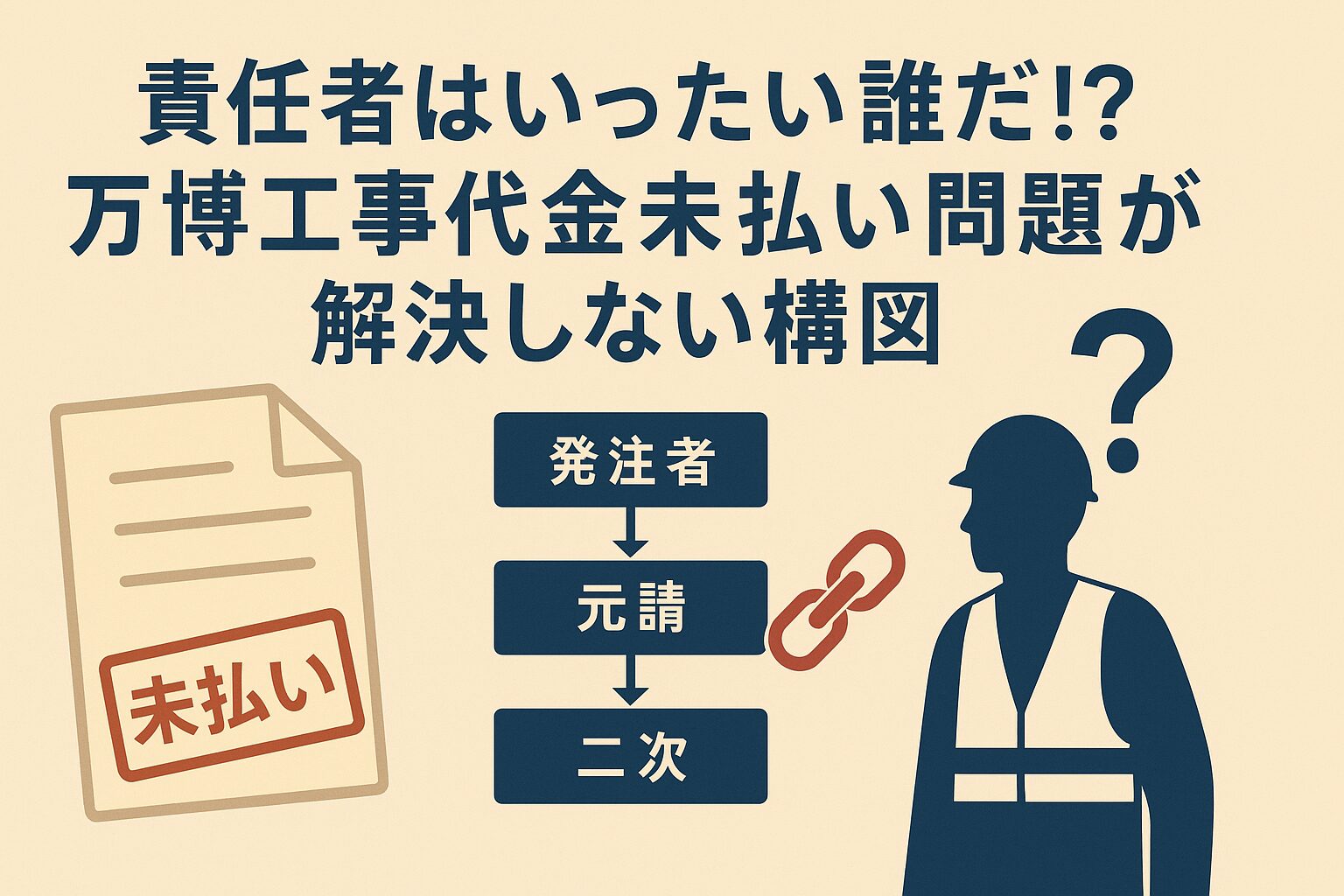

大阪・関西万博の海外パビリオン工事で未払いが相次ぎ、下請や個人事業の方まで資金繰りに追い込まれる事例が報じられています。複数のパビリオンで元請との支払いトラブルが起き、一部では業者側が提訴・抗議に踏み切ったケースも。被害相談の集計では、金額が数億円規模に達するとの発表があります。

こうした未払いは民間工事に限らず、公共工事でも発注者の指示で実施したのに最終で支払われない——という事態が起こり得ます。

今回の件を他人事にせず、自分ごととして受け止めましょう。二度と巻き込まれないよう、契約・証跡・支払担保・「止める基準」を今のうちに整え、腹落ちする運用を固めておくことが大切です。

なぜ「責任の所在」が曖昧になるのか(3つの壁)

- 契約チェーンが多国籍・多層:出展国→代理機関→元請(日本法人の資本・実体が薄い場合も)→一次・二次下請…と階層が長く、誰に請求し、どの法で裁くかの確認に時間を要する。

- 変更・追加の合意証跡が薄い:会期逼迫での設計変更・追加指示が口頭やメッセージで走り、出来高の認定・支払事由が後倒しになる。

- 主催者の関与範囲の限界:主催協会は「民民の問題」と整理しがちで、直接の支払い義務者ではないため救済が進みにくい(人権方針に基づく対応を求める公開書簡も)。

若手現場監督が自分を守るための「5つの原則」

- 契約相手の実体確認:日本法人で契約する/資本金・決算公告・担当者常駐の有無を確認。準拠法・裁判地と支払サイト(出来高・中間金・最終金)を紙で明記。口約束はしない。

- 支払の担保を条件化:前払金保証・履行(支払)保証、エスクロー/分割払いを「着手条件」に。担保がない追加は合意書サイン→着手の順番を守る。

- 変更は紙一枚(VO)で固定:追加・設計変更はVariation Orderで金額・範囲・期日を確定。メールでもよいが、件名・通番・承認者を統一。

- 止める基準(閾値)を先に決める:資材指数や夜間係数の上振れが○%超→再協議/○%超→一時停止といった「GO/KILLゲート」を契約書・議事録に入れる。

- 記録は“裁判資料”のつもりで:日次で「指示・出来高・検収・未払残」を一行表に更新。写真・納品書・出面・搬入ログを時系列フォルダで保存。紛争時の初動が段違いに早くなる。

もし未払いが発生したら(初動フロー)

- 内容証明の下書き(請求趣旨・契約/変更の根拠・支払期限・遅延損害金)。

- 交渉の窓口一本化:現場口頭ではなく契約窓口へ。議事メモで残す。

- 工事一時停止の通知条件を確認(契約条項)。安全・原状確保を優先。

- 相談先の確保:弁護士会中小企業窓口、商工団体の110番(被害集約と行政要請が進行中)。

- 連帯・共有:同一元請の被害事例・訴訟状況を把握(報道・業界団体)。

「責任者は誰か?」を解像度高く捉える

- 法的責任者:直接の契約当事者(発注者または元請)。ここに支払義務がある。

- 事業責任者:主催協会や自治体は直接支払義務は負わないが、人権方針とレピュテーションの観点から、是正・仲裁の枠組みを設ける余地がある。

- 現場責任者(監督):私たちは「品質・安全・記録・合意形成」を最後までやり切る責任。たとえ止める局面でも、安全に撤収し、証跡を残すことが職責。

まとめ

未払い問題は「誰が悪い」で止めると前に進みません。

多層・多国籍の契約構造/証跡の弱さ/主催の関与範囲——この3点を理解し、担保→合意→記録→止める基準の順で、最初から自衛する。

今回の痛みを教訓に、次の大型案件では支払担保とVO運用を標準装備にしましょう。

少しでも皆さまの現場運営の一助になれば幸いです。

この記事が役に立った、面白かったと思ったら、「現場監督虎の巻」カテゴリをぜひチェックしてくださいね!

コメント