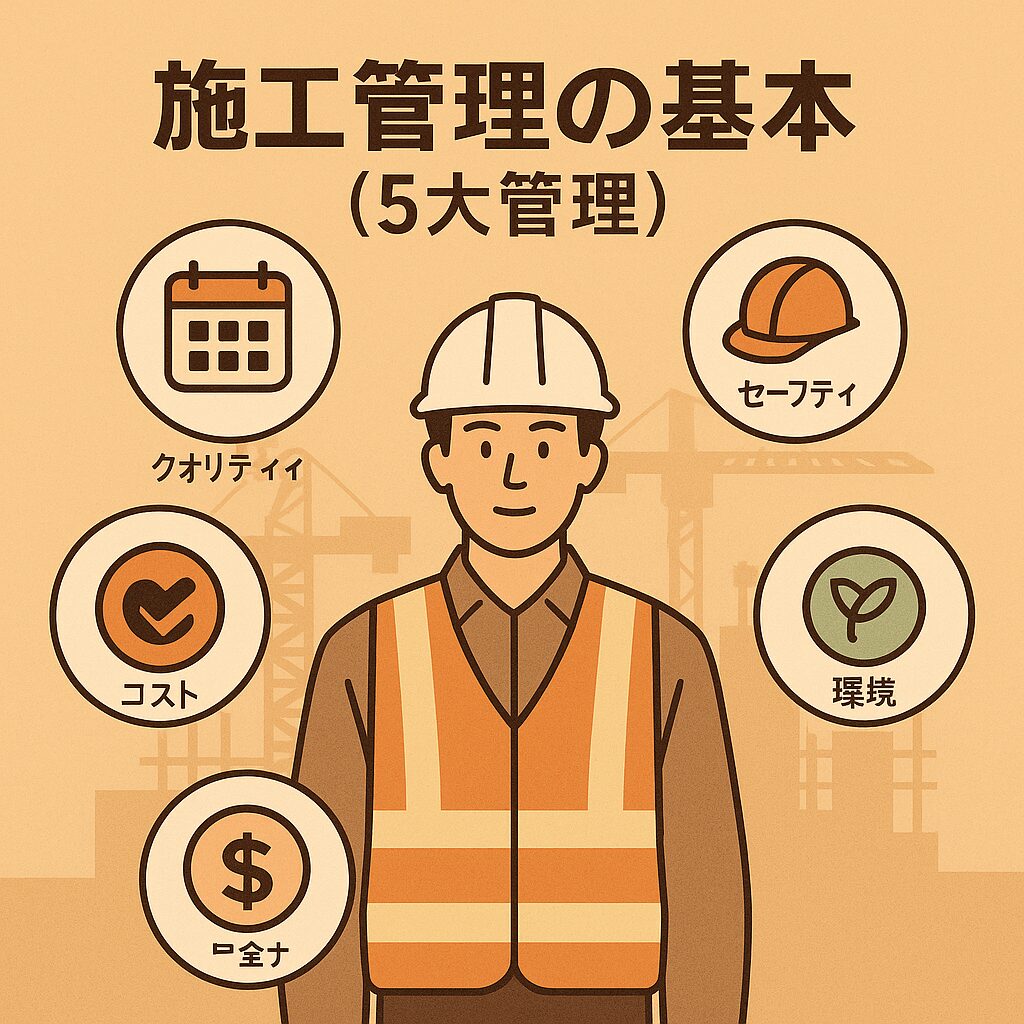

現場監督として押さえておくべき「工程管理」「品質管理」「安全管理」「原価管理」「環境管理」。この5つの管理は、どれも現場を円滑に進めるために欠かせない基本です。

まだ経験が浅いと、どう進めればいいのか迷う場面も多いと思います。

今回は、それぞれの管理の役割と、現場で意識すべきポイントをわかりやすく解説します。

これから現場を任される場面が増えていく中で、ぜひ参考にしてみてください。

五大管理(工程管理、品質管理、安全管理、原価管理、環境管理)について

工程管理

工程管理は、契約で決められた工期内に工事を完成させるための重要な管理業務です。

基礎解説

・「工期」とは、契約図書で定められた工事期間のことで、準備や後片付けの期間も含みます。工事の始まりから終わりまでが対象です。

・工事には「工事開始日」「工事着手」「準備期間」などの用語があり、それぞれ意味が決められています。

・受注者(施工者)は、発注者の規定にもよりますが、概ね契約後14日以内に工程表を作成し、発注者へ提出する義務があります。

具体的な管理方法

・工事内容に合わせて、ネットワーク工程表やバーチャート工程表などの適切な管理手法を使います。

・工程表は、工種ごとに作業の開始日・終了日がわかるように作成します。計画通り進んでいるか、実績と比較しながら管理することが大切です。

・工事が計画通り進んでいるかどうか、定期的に進捗を確認します。

押さえるべきポイント

契約工期を守ることが最優先です。

遅れが出た場合は、原因を分析し、すぐに対策を考えること。

どうしても工期の変更が必要になった場合は、必ず監督職員と協議し、契約に沿った手続きを行いましょう。工期の延長や短縮のルールが決められているので確認が必要です。

品質管理

品質管理は、設計図書に定められた品質規格を確保するために行われる管理です。

基礎解説

・工事に使用する材料の品質は、設計図書に基づきます。

・受注者は、使用する材料の品質を証明する品質規格証明書を整備・保管し、監督職員や検査職員からの請求があった場合、速やかに提示しなければなりません。

設計図書で提出が定められているものについては、監督職員に提出します。

・コンクリート、鉄筋、舗装材などの主要な工事材料には、品質に関する詳細な規定が設けられています。

・監督職員や検査職員による検査(確認、立会、段階確認、完成検査、既済部分検査)が実施されます。

具体的な管理方法

・受注者は、品質管理基準に定められた試験項目、試験方法、試験基準に基づき、品質を管理します。

・試験結果は、管理図表などに記録し、適切に管理・保管します。

・品質証明員による品質確認が行われる場合もあります。

・非破壊試験(配筋状態、かぶり測定、強度測定)を実施することもあります。

押さえるべきポイント

・設計図書に定められた品質規格を正確に把握し、それを満たす材料を使用して、適切な施工を行うことが最も重要です。

・検査に合格するよう、自主管理を徹底する必要があります。

・不適合な事項が発見された場合、速やかに修補を行わなければなりません。

安全管理

安全管理は、労働災害の防止と公衆災害の防止を目的として行われる管理です。

基礎解説

・受注者は、労働安全衛生法などの関係法令を遵守し、工事中の安全確保を最優先しなければなりません。

・また、建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守し、公衆災害の防止に努める必要があります。

・安全教育・訓練等の実施計画を作成し、その実施状況を記録・保管する必要があります。

・工事箇所やその周辺の安全を確保するために、適切な措置を講じなければなりません(立入禁止措置、架空線等事故防止対策、地下埋設物調査など)。

具体的な管理方法

・施工計画書には、安全管理に関する具体的な計画を記載します。

・定期的な安全研修や訓練を実施します。

・工事現場の安全巡視を定期的に行い、リスクを早期に発見します。

・安全衛生協議会を設置する場合もあります。

・災害発生時の応急処置体制を確立しておくことが求められます。

押さえるべきポイント

・人命を最優先とし、労働者と公衆の安全確保を最優先に取り組むことが重要です。

・危険源を特定し、それに対する適切な対策を講じる必要があります。

・関係機関との連携を密にし、協力体制を構築することが求められます。

原価管理

原価管理は、工事の費用を予算内で適切に管理するために行う管理です。

多くの建設会社では、実行予算書など独自の原価管理方法を用いて管理しています。

一般的には、請負代金内訳書を基に、労務費、材料費、機械経費などの各費用を把握・管理し、予算超過を防ぐために適切な対策を講じます。

公共工事設計労務単価は労務費算出の基礎となりますが、これには事業主が負担すべき必要経費(法定福利費等)は含まれていないことに留意する必要があります。

環境管理

環境管理は、工事による環境への影響を最小限に抑えるために行われる管理です。

基礎解説

・騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、関係法令や仕様書を遵守し、周辺地域の環境保全に努めなければなりません。

・建設副産物(建設発生土、建設廃棄物)の適正な処理と再生資源の活用を推進する必要があります。再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成し、関係機関に提出する必要があります。

・排出ガス対策型建設機械、低騒音型・低振動型建設機械の使用が推奨されています。

・環境物品等の調達を積極的に推進します。

具体的な管理方法

・施工計画に環境対策に関する事項を盛り込みます。

・環境への影響が予知される場合や発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、監督職員に連絡します。

・建設副産物の分別、保管、搬出、処理を適切に行います。マニフェストの管理も重要です。

押さえるべきポイント

・環境関連法規を遵守し、環境への負荷を低減するよう努めることが重要です。

・周辺住民への配慮を忘れず、苦情が発生しないよう未然防止に努めます。

・資源の有効活用を意識し、廃棄物の削減、再利用・再生利用を促進します。

まとめ

今回は、建設現場で欠かせない「五大管理」についてご紹介しました。

工程管理や品質管理、安全管理、原価管理、そして環境管理、それぞれがしっかりと連携することで、よりスムーズで安全な工事が実現できます。

現場での管理は少し大変なこともありますが、きちんとした対応が後々のトラブルを防ぎ、効率よく進めるカギとなります。

工事が安全に、そして環境にも配慮して進むように、しっかりと管理していきましょう。

現場の状況によっては臨機応変な対応が必要ですが、基本の考え方は変わりません。

今後も若手現場監督の皆さんに役立つ情報を発信していくので、ぜひ参考にしてください!

コメント