現場監督の皆さま、お疲れさまです。

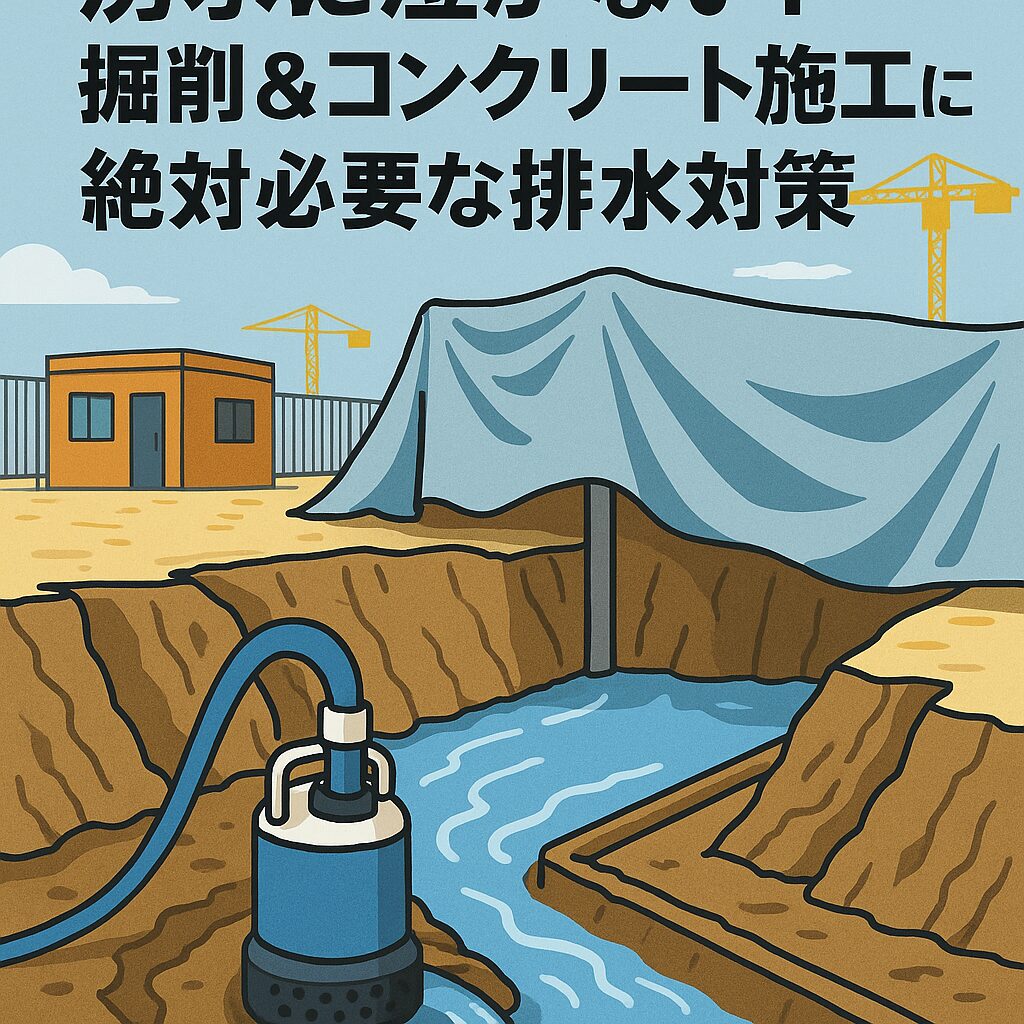

山間部や河川近く、地下水位の高い現場では、掘削(床掘り)や均しコンクリート打設後に思わぬ「湧水」に悩まされることがよくあります。

翌朝現場に来てみたら底に水が溜まり、せっかくの掘削が台無し…なんて経験、ありませんか?

さらに、均しコンクリートが水に浸かって硬化不良を起こせば、手戻り工事とコスト増大は避けられません。

この記事では、そんなトラブルを未然に防ぐためのポイントと対策をまとめました。

掘削前の地質・地下水位調査を徹底

- 事前にボーリングや浸透試験を行い、地下水位と透水性を把握。

- 地形図・既往調査を参考に、「どのゾーンで湧水リスクが高いか」を推定。

- 調査結果は施工計画書に明記し、排水計画の根拠とする。

仮設排水設備の設置ポイント

- 掘削底部に集水桝を設置し、ポンプで常時排水。

- 周辺に迂回排水溝を掘り、湧水が掘削底に集中しないよう誘導。

- 雨天時や夜間も稼働可能な自動運転ポンプを選定し、電源・燃料切れに注意。

均しコンクリート打設時の注意

- 打設前に必ず底盤を乾燥・清掃し、水たまりがない状態を確認。

- 打設後は、養生シートや保護マットで水の侵入を遮断。

- 翌朝までに再度排水状況をチェックし、シートのズレや破れがないか点検。

雨天・夜間の追加対策

- 予報で降雨が予想される場合は、事前にシート養生と仮設排水容量の増強を実施。

- 雨が降り出したらリアルタイムで排水をモニタリングし、溢水リスクを回避。

- 夜間はスタッフを交替で巡回させ、緊急対応体制を確保。

トラブル発生時のリカバリー手順

- 底に溜まった水は、まず手押しポンプや小型バキュームで速やかに排水。

- 残水が多い場合は仮設水路を追加し、流出口を確保。

- コンクリートが硬化不良の場合は、再打設スケジュールを調整し、品質検査を徹底。

まとめ

湧水トラブルは、現場の工期と予算を大きく狂わせる大敵です。

地質調査から仮設排水設備の選定、打設後の養生・監視まで、一連の排水対策を計画段階からしっかり組み込むことで「翌朝の水たまり」「硬化不良」といった失敗を防げます。

ぜひこの記事を参考に、湧水に強い現場づくりを実践してください!

この記事が役立ったら、ぜひ「現場監督虎の巻」カテゴリもご覧ください!

コメント